當赤色的思維在青年之中延伸,當一聲令下,懷抱著活躍的抱負主義精力,一批又一批的常識青年,走向了郊野,走進了荒山之中。

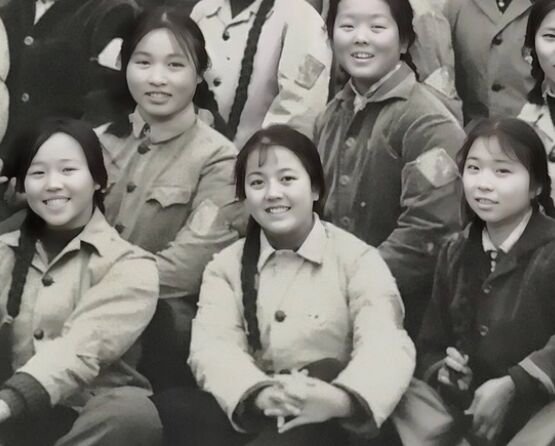

而在那個年代,留下了一個讓人道不清也言不明的詞匯,知青的呈現,讓得當時那批從前背負著抱負,具有著較為高的常識水平的青年,回憶起了那段留下無數苦淚歡笑的韶光。

這場運動是出於平緩階級差異的理論實踐的產品,是緩解青年就業壓力的一次失利的嘗試,在風雲未盡,余波善存的年代,浩浩蕩蕩的返鄉行動,歷經了十載春秋,蹉跎了年月。

在這場歷練與生計之中,讓他們最大程度融入了郊野山林之中,但躬耕與開墾關於絕大多數的知青並未讓他們有所收成,反而在回到城市之中,產生了迷茫與慨嘆。

這是獨歸於他們的特別的、無法仿製的人生體會,而知青這個詞匯,也成為了代表這個團體,代表那個特別年代的專有產品。

而這種帶著昂揚的熱心參加到上山下鄉之中,而帶著迷惘與傷痛回到的城市的團體心情往往可以在知青文學之中窺見一二。

而在這個開展的頂峰階段,在這個心情最為之昂揚的時期,近乎張狂的信仰與毫無保留的尋求,在這些支持上山下鄉的知青文學之中,得到充分地表現。

《今夜有暴風雪》的呈現,帶著年代共同的印記,展示著一代知青關於抱負的美好尋求,關於革新的無限信賴,對發明歷史成果自我的無限憧憬參加到了這場運動之中。

關於芳華與革新的共同闡釋,關於常識用之於奉獻的精力,在這本書中,在他描述的那片充溢顏色,具有著傳奇的土地之上,塑造了具有信仰並為之奮鬥的抱負主義者。

而這從某種程度上,反映了當時剛剛走上運動的知青們的普遍心理,在赤色的運動依舊延伸的年代,無數青年都充溢著不盡的熱心與希望。

而另一種則是塑造了一種近乎完美的人物形象,這種形象沒有性格上的顯著缺陷而其缺陷更像是帶著至高的至純的赤色抱負所帶來的與實際的矛盾。

這種柏拉圖式的文學創作相同也反映了知青們在承受號令,參加運動的前期,表現而出了團體心情和團體熱心的整體反映。

然而這種激動昂揚的心情,很快隨著實際的嚴酷而變得四分五裂,豐滿的幻想在貧瘠而荒蕪的土地之上顯得特別可笑。

故此隨之而來的是,漸漸開展,逐漸昂首的反思文學,關於生計環境的惡劣讓他們開端考慮人的生計,人的由來。

五顏六色、繽紛充足由貧窮貧窮的改變,讓得他們也從充溢浪漫、充溢抱負、充溢熱心的心情轉向了自我反思,向內的考慮。

正如西方哲學的開展一般,惡劣的生計環境總是可以繁殖豐厚而深邃的哲學思維,隨著尋根文明、前鋒文學的呈現,昭示著知青的另一個階段正式開端了。

關於個人價值的從頭審視在《棋王》之中展示而出,阿城從第三者的視角出發,對王終身與棋的不斷糾葛,將他對棋的尋求放在了年代改變的漩渦之中。

從棋白癡到棋王,別人對王終身的評價,從下鄉開端,從靠著人接濟而日子,到憑仗著棋術愈來愈受到了人們的重視。

王終身最後的一場對決,成為了小說最後的高潮所在,王終身關於下棋的執著,關於下棋的癡迷,可以說是魏晉風流在那個年代的表現。

在一對多的棋術比賽之中王終身實現了自己藝術化的人生,滿意了自己藝術化的需求,他在那個時間忘卻了疲憊,忘卻了饑餓。

王終身關於棋的尋求,是這一代知青對自我反思的一種方向,指出了人之所以為人,是應有比柴米油鹽更為重要的東西並為之不斷地尋求。

《棋王》等小說的呈現代表著單純的、急進的抱負主義,已然在走進山間郊野之中漸漸散失,而更多地反映出了對生計的考慮和環境的艱苦。

關於環境與生計的考慮,相同讓得他們的關於過去的日子,對人本溯源開端新的探究,鄉土文學與尋根文明的呈現,展示了知青的思維改變。

食指的詩篇,在車站的眷戀與不舍,關於母親的關愛,道盡了那代知青離別的傷痛,與在鄉下郊野的無盡懷戀。

就這樣在迷茫與追溯之中,春秋改換,回到了城市的他們,回歸的振奮與激動很快被這座哺育他們的城市所帶來的分裂感所替代。

經濟年代的到來與之帶來的急速改變,讓得他們的舊有的抱負,在十載郊野之中的「歷練」與反思,顯得格格不入。

依托組織與團體主義的破碎讓他們變得無所適從,唯利主義的敏捷興起對他們產生了巨大的沖擊,因此更得他們深深置疑,而傷痛文學的呈現,正是反映了那個時期的知青的改變。

張坑坑在散文之中道出了,那個年代知青關於單純而激昂的抱負與信仰不過是個很幼稚的笑話,特別是在經歷了經濟年代的沖擊之後,一切從前的準則都無不由此潰散。

從團體的命運共同體,與崇高的解放全人類思維中,漸漸地改變成個人與實際的考慮,是那一代知青在回歸時,感觸最深的。

從美好的夢想中走出,他們反思過,懷念過,傷痛過,也實際過,但韶光總是撫平傷痛的最好方法。

年月韶光如同篩網一般,將十載春秋的苦難盡皆剔除,留在了那一代知青心中,漸漸是那個昔日彼此依托、純正和真誠的友情。

也是對抱負的炙熱而單純的尋求,對百折不撓的精力的肯定,雖然那些過往對他們的損傷已然不行挽回,乃至留下了深深的痕跡。

但這段記憶,這個一代獨歸於他們的記憶,於他們於咱們卻有巨大的借鑒和考慮的余地,關於抱負與實際的彼此撕扯,關於共患難、無利益的樸實情感回憶都是值得不斷回顧的。 |